湖北地方の冬のおやつ「かき餅」づくりを教わりました

こんにちは!みらいつくり隊 あさいです。

寒い時期になると、保存食づくりが盛んになります。

先日、地元の方のお宅にお邪魔して

「かき餅」づくりを教えてもらいました!

かき餅とは?

かき餅とは、薄く切って乾燥させた餅のこと。

神が宿るとされる鏡餅を親族で分ける際に、

刃物で切るのではなく手や槌で割ったり、

小さく欠いた利したことが欠餅⇒かき餅となったことが由来なんだそうです。

見た目はこんな感じ!

油で揚げたり、やいたりして食べます。

寒い時期に仕込むので、

冬になると各家庭で見られる光景なんだとか。

湖北の冬のおやつとして有名です!!

わたしも引っ越し当初、道の駅で買ったことがありました。

地元の方に教えてもらえるなんてわくわく!

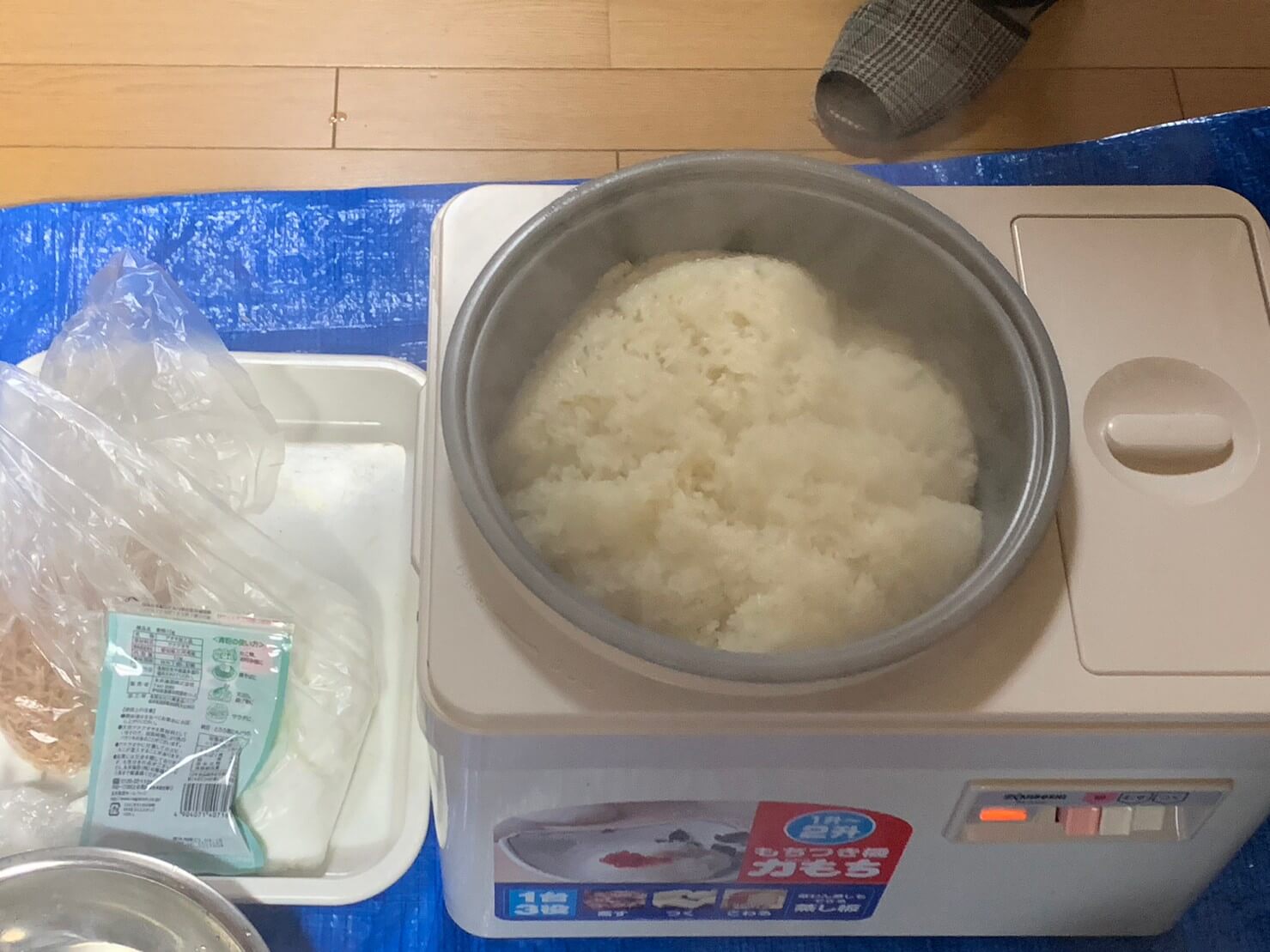

①もち米を蒸す

滋賀のもち米で有名な品種「滋賀羽二重」。

道の駅やスーパーに並んでいます。

羽二重餅、って、福井でしか聞いたことなかった!

もち米の名前だったんですね。

蒸し器(もしくは餅つき機についた蒸し機能)で、もち米を蒸していきます。

蒸したて!もうおいしそう…。

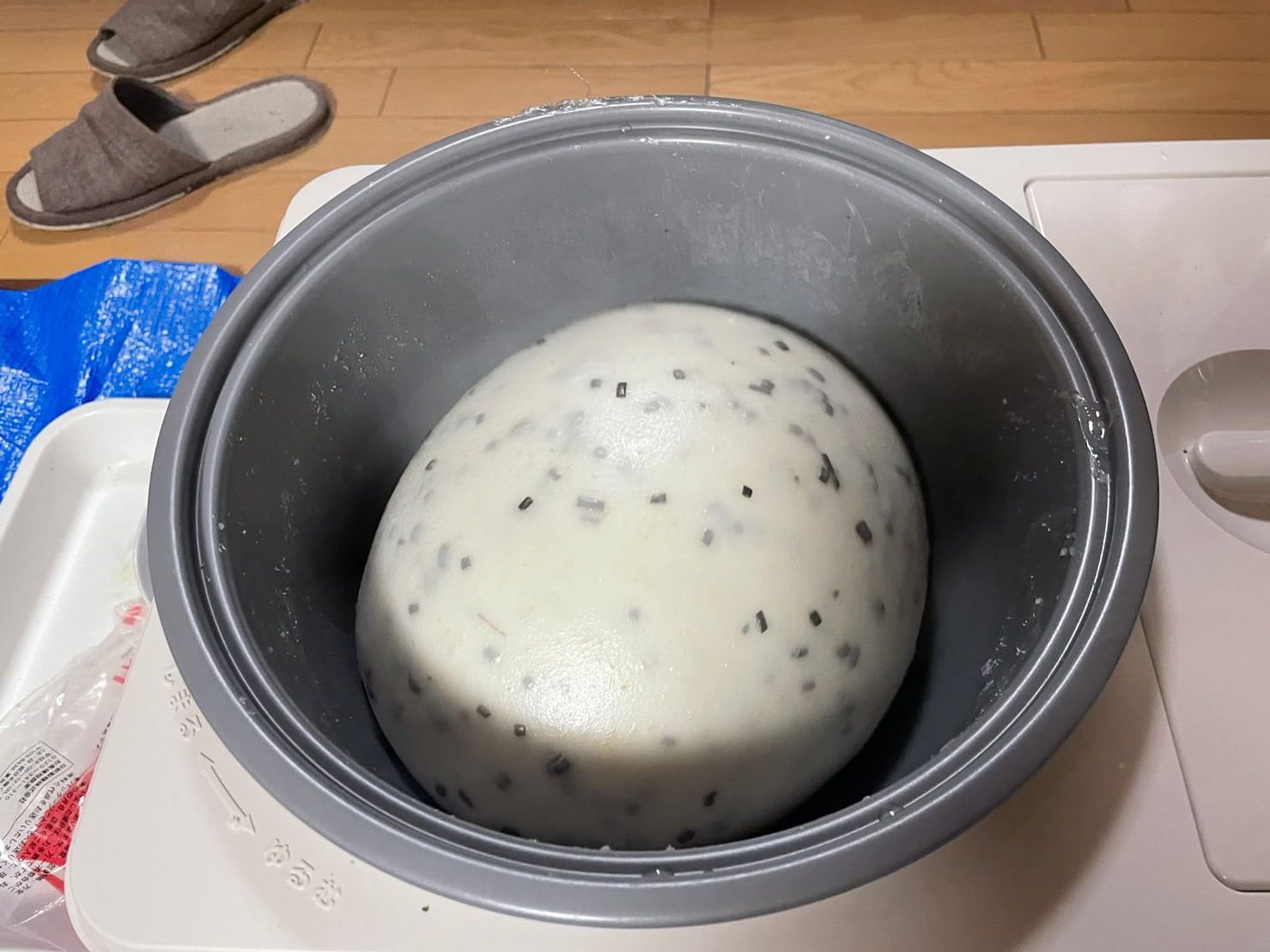

餅つき機へ移動。

炊き立てご飯の、いいにおい!

※湯気で曇ってます。

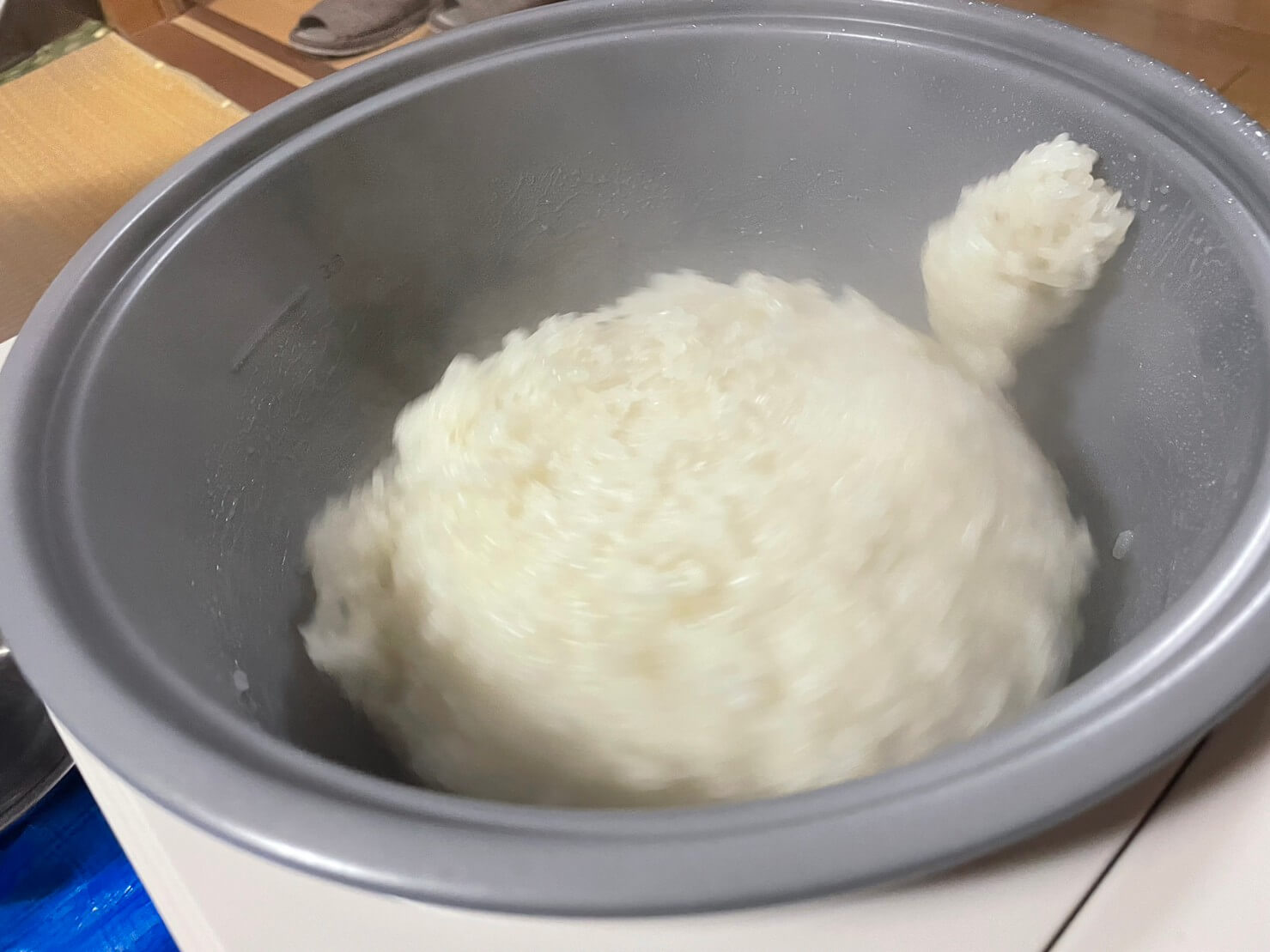

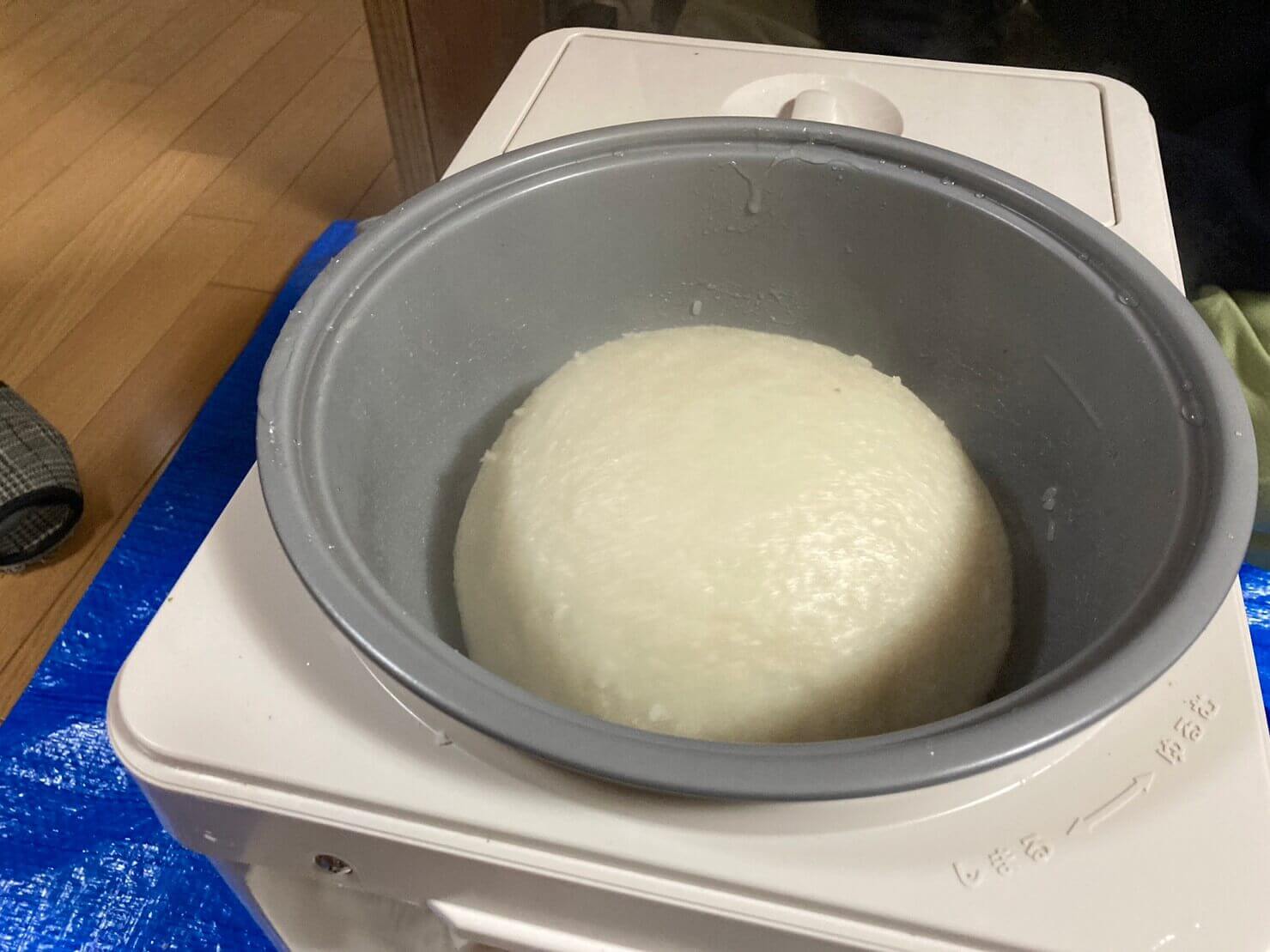

②餅をつく

餅つき機に入れて、高速回転。

どんどんおもちになっていきます。

このなめらかさ。か、かわいい…癒し…

どんどんもち米が餅に変化する様子は面白く、一日中見てられそうな感じでした。笑

塩・砂糖。

けっこうな砂糖の量です。味付きのおもちになります。

ベーキングパウダーも入れます。昔は山芋や里芋で作っていたとか!

滑りが悪くならないように、水気を足しながら回し続けます。

餅つきの時の「手水」のような役割。

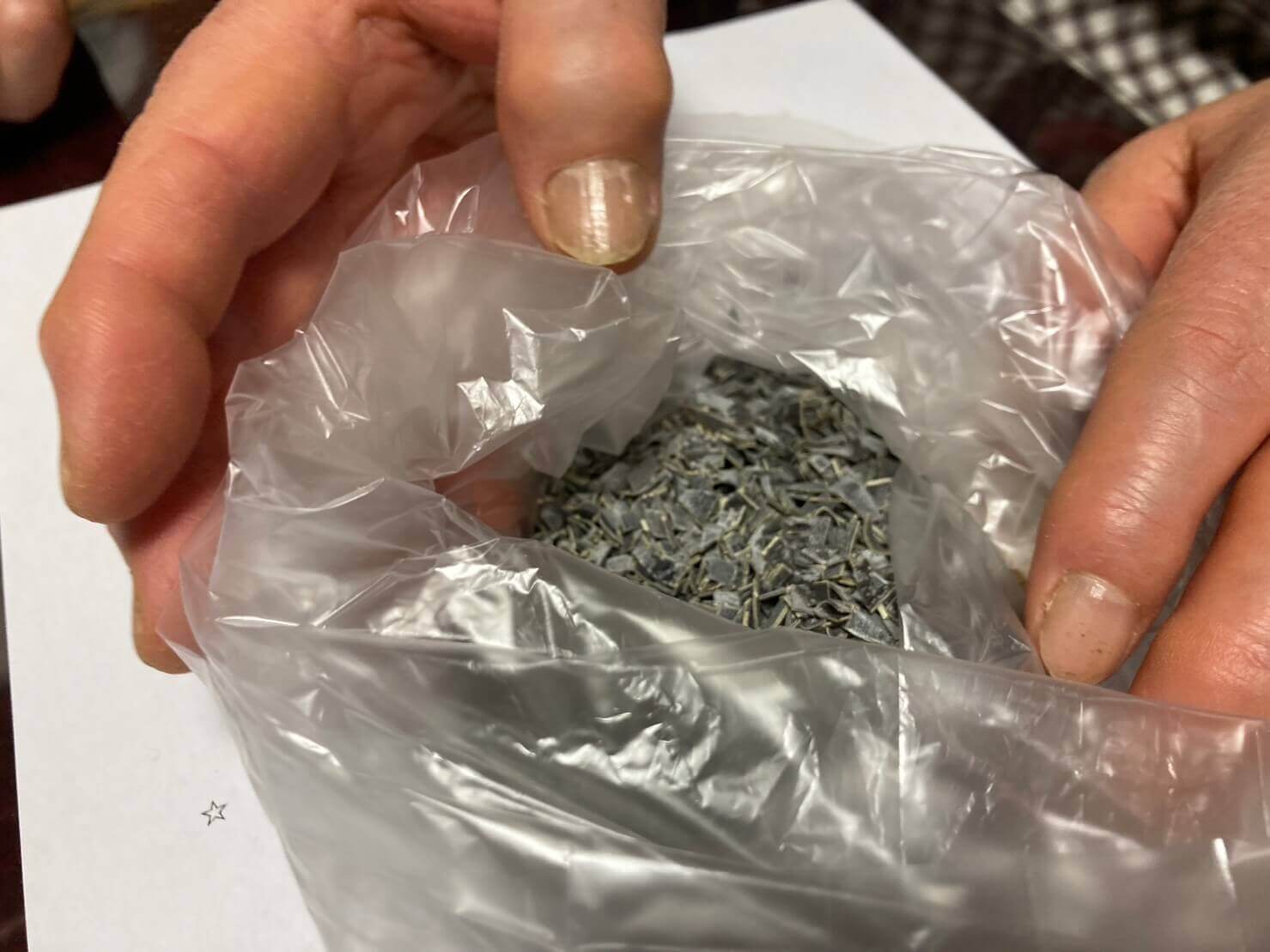

③味を投入

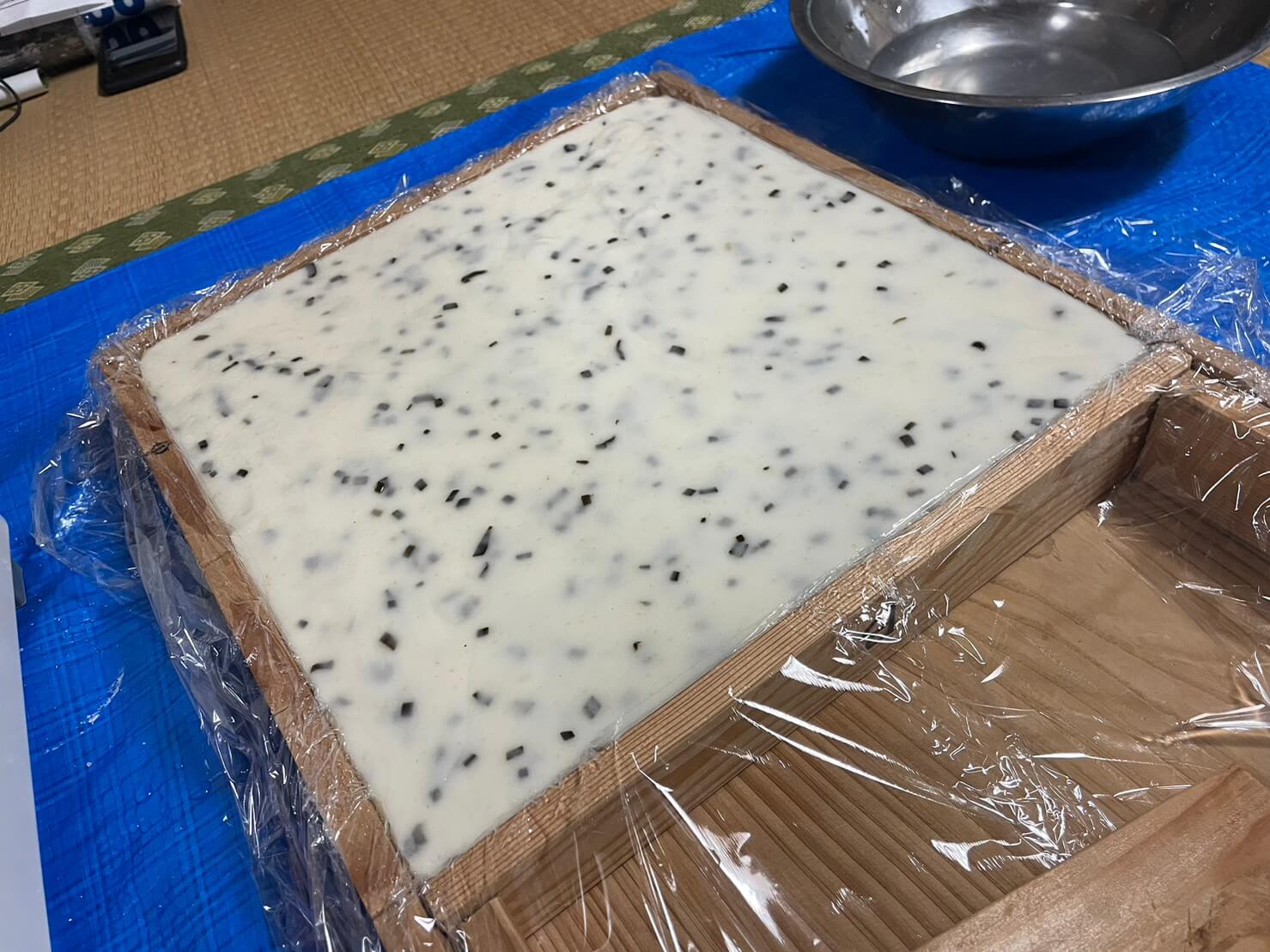

かき餅は、カラフルでいろんな味付けが楽しめます。

今回は、「エビ×青のり」と「昆布」。

他にも、落花生・大豆・山椒・梅・カレー・柚子・チョコレート・生姜・ヨモギ・チーズ等…

アレンジは無限大!

昆布サッカーボールみたい~

④箱に詰める

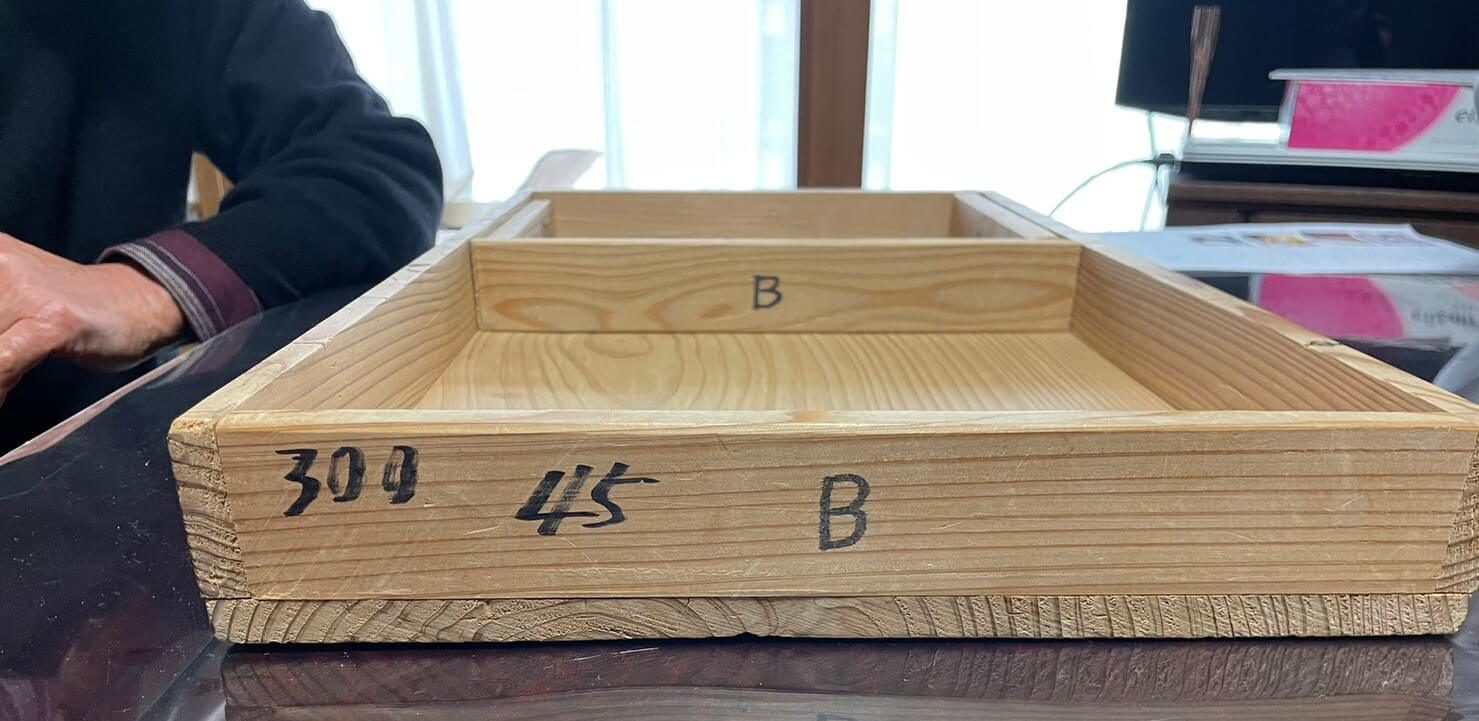

かき餅の四角い形は、ここで登場する木の箱に詰めて固まらせることで作ります。

この箱、ぴったりになるように研究を重ねて作った手作りなんだとか!

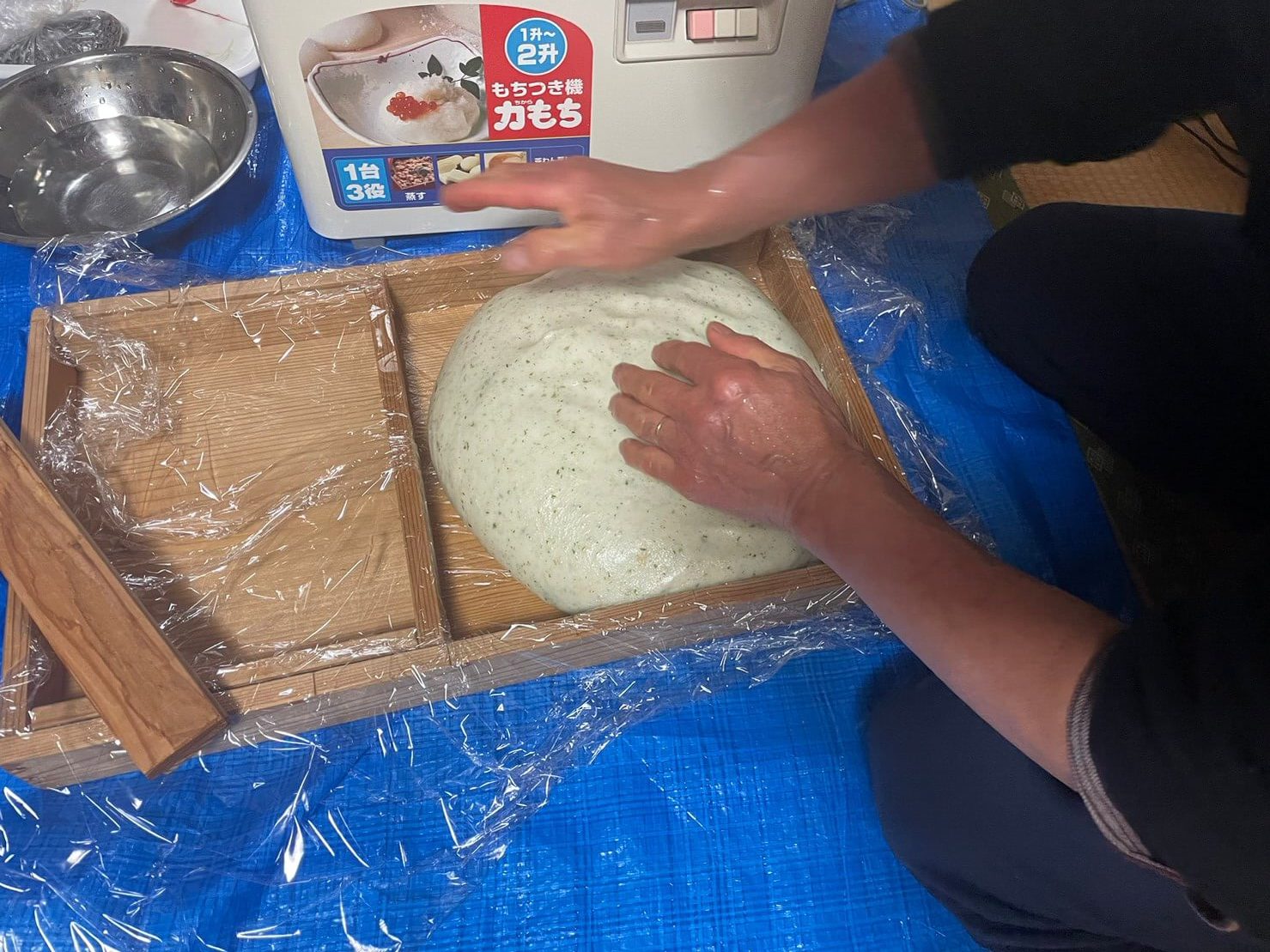

まだ温かく、柔らかい餅を詰めていきます。

角まで押し込むことがきれいな形をつくるポイント。

ここまでできたら、縁側等、直射日光の当たらない場所で乾かします!

⑤切る

乾かすのには日数が必要なので、

今回は既に乾かしてあるかき餅で、もち切り機の体験もさせていただきました。

こんな大きな刃で!薄く切っていきます。すんごい気持ち良い切れ味。

⑥干す

切った餅は、棚に並べるか、

こんな感じで紐で編んで吊るします!(本来はもち藁)

乾くにつれてだんだんと縮んでくるのを家でも楽しんでいます♩

はしっこ

切って余った端っこは、細かく切り分けてあられに。

小さくて食べやすいし、コロコロかわいい!

⑦食べ方

食べるときは、

レンジで。トースターで。

油で揚げて。いろんな調理方法があります。

昔は火鉢の上で焼いていたと言います。

調理方法によって食感や味も変わるので、楽しいし飽きません!

田舎のごちそう

この日は、かき餅だけでなく

地元の郷土料理もいっぱいごちそうになりました!

田舎のごちそう…

特に私は、初めて食べた「鮒味噌」の美味しさにはまりました。。。

ご飯がすすむ。みんな、おかわりしてました。笑

手作りのこんにゃく。いろんな味の味噌。漬物。鮎。山菜…

畑で育てた大根の入った、おでん。

幸せな時間でした…

わたしも、つくれるようになりたい!!!

今年は、野菜も育ててみたいし、

こんな手仕事ができるようになっていきたいって思いました。

郷土料理や田舎の食文化・・・魅力的です。

また、田舎の知恵や味を教えてもらおうと思います!